スマートコントラクトとは?仮想通貨初心者向けに仕組みから特徴までわかりやすく解説!

プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!

- スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で自動的に実行される契約のこと

- ブロックチェーン上に契約条件をプログラムしておくことで、人の手を介さず契約の履行が行われる

- 仲介者を介さずに安全な取引が可能になるため、金融やエンタメ、不動産など多様な分野で活用が進む

- 一手を介さず機会的に契約が完結する仕組みは「自動販売機」がイメージしやすい!

- 分散型金融(DeFi)で、銀行や証券会社などの仲介を介さずに貸借や取引ができるサービスが続々と登場

- スマートコントラクトによって売買契約から登記移転までをプログラムで自動化することが可能

- 将来は人ではなくAIエージェントがスマートコントラクトを駆使して経済活動を行う可能性がある

- 2025年現在、大手企業や政府機関によるブロックチェーン・スマートコントラクトの実証実験が増加

- 各国の中央銀行がCBDC(中央銀行デジタル通貨)の機能拡張にスマートコントラクトを検討

- 日本でも企業間の取引簡素化や電子契約の安全性向上を目的にスマートコントラクトを試験導入

Trader Z

Trader Z長期的に、スマートコントラクトはインターネットと同様に社会インフラの一部として定着していく可能性が高いです。

企業間の契約や個人間の売買のみならず、行政サービス(補助金の自動執行や投票システム)、IoT機器同士の自動取引(電力取引や自動充電決済)など、あらゆる場面で「見えない所でスマートコントラクトが動いている」未来が予想されます。

初心者は国内取引所を使ってイーサリアムを少額購入し、実際に体験するところから始めると理解しやすいでしょう

Trader Z

ディーリングアドバイザー

世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。

2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。

監修 Trader Z

ディーリングアドバイザー

世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。

2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。

スマートコントラクトとは何か?

「自動販売機」の例でイメージ

スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上にあらかじめ設定された条件をプログラム化し、その条件が満たされると自動的に契約を履行する仕組みです。

いわば「契約を自動で執行してくれるソフトウェア」といえます。

一度動き出すと、人間の作業が入らなくても決済や認証などを実行してくれるため、効率的で透明性が高い点が特徴です。

初期に使われた例えとして、「自動販売機」がよく挙げられています。

自動販売機はお金を入れてボタンを押すと、あらかじめプログラムされているロジックによって商品が出てくる構造になっています。

裏を返すと、人間の店員がいなくても決められた条件が整うとスムーズに契約(売買)が成立しているわけです。

スマートコントラクトはこれをより高度かつ透明性のある形で、ブロックチェーン上で実現しているイメージになります。

既存の仕組みと何が違うのか

従来の契約は、紙の契約書や第三者機関を通して手続きを行うことが一般的でした。契約が正しく履行されるかどうかを、当事者同士が厳しくチェックしなければいけなかったのです。

それに対してスマートコントラクトの場合は、「条件(if)」と「処理(then)」がプログラムであらかじめ定義されており、そのコード通りに動作します。ブロックチェーン上に記録され、かつ多数の参加者が検証するため、改ざんもしにくい構造です。

ここで注目したいのは、人間の信頼関係ではなく、システムの仕組みによって取引が保証される点です。初めて会う人同士でも、特定のルール(コード)に従って契約を進められるため、互いの信頼度に関わらず透明性の高い取引が可能になります。

スマートコントラクトの仕組み

大まかな流れ

スマートコントラクトは、基本的に以下のような流れで運用されます。

- 契約内容や条件をプログラム(コード)として作成する

- そのプログラムをブロックチェーン上に「配置」(デプロイ)する

- 関係者が契約を実行するときに、取引データ(トランザクション)を発行する

- スマートコントラクトが条件を判定し、条件が満たされた場合、自動的に取引を完了させる

- 実行結果や履歴はブロックチェーンに記録され、改ざんが極めて困難になる

この全てのステップが分散されたネットワーク上で行われるため、一社や一部の権力者が取引履歴を勝手に書き換えたり、契約を停止させたりすることはほぼ不可能です。

その一方で、いったん公開したコードにバグがあった場合にも、後から修正するのは難しいという課題があります。

スマートコントラクトを構成する三つの要素

- ブロックチェーン

信頼性と改ざん耐性を実現する土台となる台帳です。全ノードが合意アルゴリズムを通じて取引データを検証し、改ざんを防ぎます。 - プログラムコード

「もし○○ならば××を実行する」という条件分岐を記述したものです。イーサリアムではSolidityなどの言語がよく使われます。このコードがいわば「契約書」の実体といえます。 - オラクル(外部データ連携)

現実世界の情報(天候や株価など)をスマートコントラクトに取り込むための仕組みです。ブロックチェーンは外部情報を直接取得できないため、ここがボトルネックになることもあります。

下記の簡易表にまとめると、スマートコントラクトの要素関係が視覚的にわかりやすいはずです。

| 要素 | 役割 |

|---|---|

| ブロックチェーン | データを改ざん不可に記録。契約や取引の履歴を保持し合意を形成する。 |

| プログラムコード | 契約内容をコード化。条件に応じて自動処理を行うシナリオ。 |

| オラクル | 外部データを取得。現実世界の情報をブロックチェーンに取り込む。 |

これらがうまく連動することで、初めてスマートコントラクトが機能するわけです。

スマートコントラクトのメリット(利点)

中間業者不要でコスト削減

スマートコントラクト最大の魅力は、仲介者がいなくても、あらかじめ決めたルールに従って契約が自動履行される点です。

第三者の仲介コストや時間が削減できるため、ビジネスプロセスの効率化が期待できます。たとえば、銀行送金では窓口やシステム利用料がかかりますが、スマートコントラクトを使った決済なら手数料を低く抑えられる可能性があります。

自動化によるスピードアップ

紙の契約書であれば、署名や押印、事務手続きを踏んで数日以上かかることも珍しくありません。

スマートコントラクトなら、条件が満たされた時点でプログラムが即座に取引を完了させるため、契約履行までの時間を大幅に短縮できます。土日や夜間でも自動的に動作するので、いつでもスピーディな処理が可能です。

透明性と改ざん困難さ

ブロックチェーン上の取引履歴は誰でも閲覧でき、複数のノードが同じデータを保持しています。

結果として、不正な書き換えが難しく、高い透明性を保てるわけです。契約内容がオープン化されているため、当事者同士が「あの人がごまかしているかもしれない」と疑う必要が減ります。むしろ「コードが正しいなら信用できる」という発想に変わるのです。

公正性の維持

スマートコントラクトでは、感情的判断が排除され、ひたすらあらかじめ定義されたロジックに従って処理が行われます。

人間同士の交渉過程で起こる不公平や賄賂などの余地が少なく、公正に進められる可能性が高まります。例えば投票システムや入札プロセスに応用すれば、透明な選定が望めるかもしれません。

スマートコントラクトのリスク・注意点

変更・修正が難しい

一度ブロックチェーン上に配置されたプログラムは、後から書き換えるのが極めて難しい構造です。これは改ざんを防ぐ利点である一方、バグがあったときの修正が簡単にできないデメリットでもあります。

特に金融取引のように多額の資産が動く場合、スマートコントラクトの不具合が大きな損失を招く事例もあるため、事前のテストと監査が欠かせません。

セキュリティリスク

スマートコントラクト自体はプログラムなので、コードに脆弱性があればハッカーに悪用される恐れがあります。

過去には、契約の呼び出しを再帰的に行う攻撃(リエントランシー攻撃)によって多額の資金が抜き取られた事件も報じられました。改ざんが難しい反面、いったん抜け穴が見つかると被害を止めるのが難しい点に注意が必要です。

法整備の未成熟

スマートコントラクトが自動実行する取引は、従来の法律や規制体系で想定されていないケースがあります。

紛争になった場合に法廷はどのように判断するのか、契約が自動で履行された結果に誰が責任を負うのかなど、未解決の論点が残されています。世界各国でブロックチェーンや暗号資産の法制度は整いつつありますが、技術の進化に追い付いていない部分も多い現状です。

オラクル問題

ブロックチェーンは、内部のデータなら正確に扱えますが、現実世界の情報(天気、株価、スポーツの試合結果など)を直接取得する機能はありません。

オラクルという仕組みを通じて外部データを供給する必要がありますが、そのオラクルが改ざんされたり誤報を送ったりすると、スマートコントラクトの結果も間違った方向に進んでしまいます。外部との連携部分が脆弱性になる可能性があるわけです。

スマートコントラクトの活用事例

金融(送金・決済・DeFi)

銀行や証券会社といった中央管理者を介さず、ピアツーピアで資金を融通したり資産運用をしたりする分散型金融(DeFi)が代表的な活用事例です。

イーサリアム上には多種多様なDeFiプロトコルが展開されており、預けた資産を自動で運用したり、仮想通貨同士を瞬時に交換したりできます。

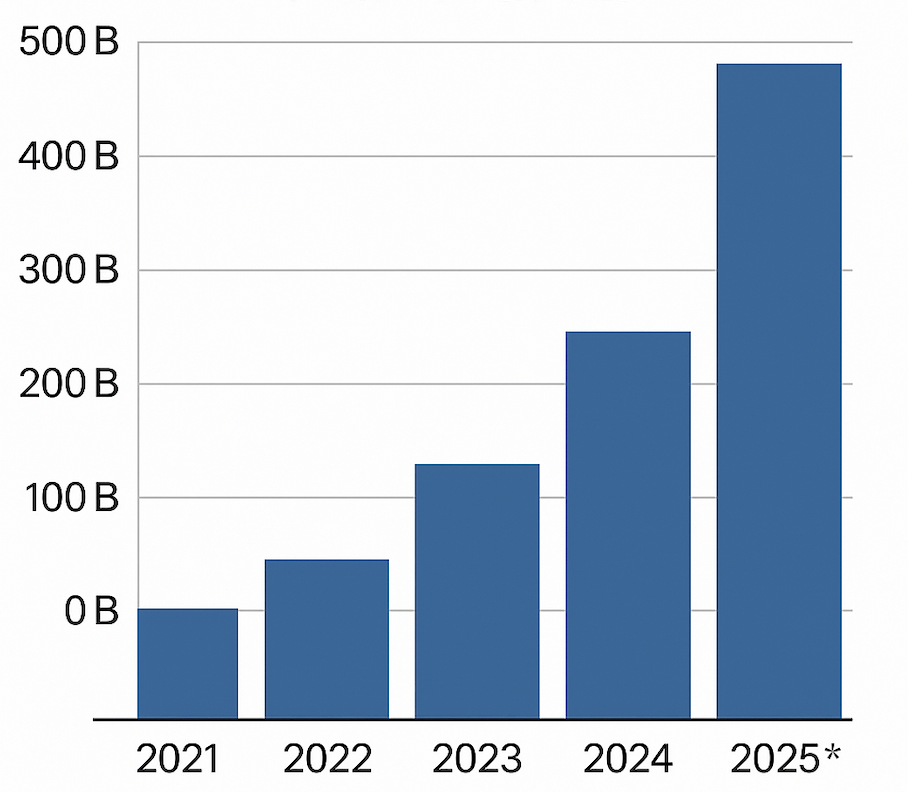

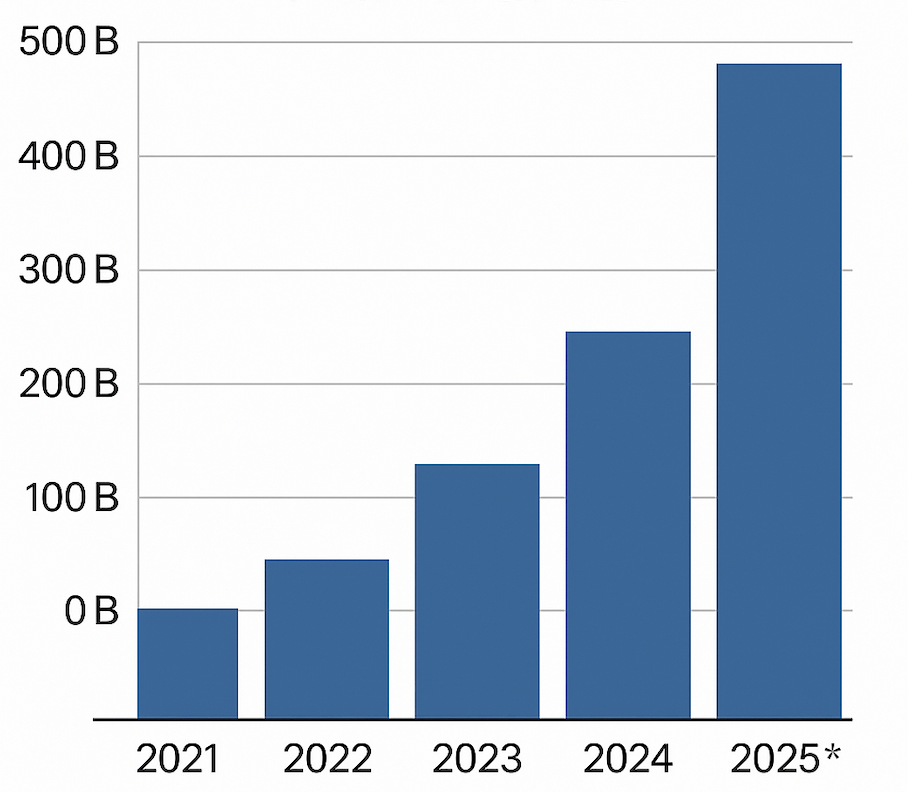

簡易グラフ:2025年時点における分散型金融(DeFi)市場規模(推定)

(B = Billion = 10億ドル単位/棒の長さは概念イメージです)

2020年代初頭から大きく伸びたDeFi市場は2025年にかけても拡大が予想されています。

銀行の営業時間などに縛られず、24時間・低コストで資金が動かせる点が人気の理由です。

エンタメ(NFT・ゲーム)

NFTアートやブロックチェーンゲームも、スマートコントラクトの恩恵を享受している分野です。

ゲーム内アイテムをNFT化することで、ゲーム運営会社の都合にかかわらずユーザーが自由に取引できるようになったり、購入履歴や所有権がブロックチェーンに刻まれることでコレクションの価値が保障されたりします。

アートや音楽などのクリエイターが、自身の作品を直接ファンに販売し、転売時にもロイヤルティを自動で受け取れる仕組みも注目を集めています。

不動産・契約手続き

多くの手続きが必要な不動産売買にスマートコントラクトを応用し、支払いと登記変更をワンストップで完了させようとする試みがあります。

欧米の一部地域ではすでに実際の物件売買をブロックチェーン上で記録する事例があり、日本でも実証実験が行われている状況です。成果が出れば、不動産契約の煩雑さが改善される可能性が見込まれています。

行政・公共サービス

行政サービスでも、補助金支給や公共調達などのプロセスをスマートコントラクトに置き換えれば、手続きの公平性と効率を高められるかもしれません。

投票システムなどに導入すれば、改ざんが難しい選挙や住民投票の実現も考えられます。ただし、各国の法律や技術レベルの違い、官民間の調整など課題は山積みで、社会実装までには時間がかかるとみられています。

2025年のスマートコントラクト最新動向

マルチチェーン化

スマートコントラクトといえばイーサリアムのイメージが強いですが、2025年の現在はソラナ(Solana)、ポリゴン(Polygon)、バイナンススマートチェーン(BSC)など、多数のブロックチェーンで同様の機能を提供しています。

使いやすさや手数料、処理速度など個性が違うチェーンが乱立しており、アプリケーション開発者は用途に応じて複数のチェーンを使い分ける「マルチチェーン」時代に突入したといえます。

リアルワールドアセット(RWA)のトークン化

不動産や株式など、現実の資産をスマートコントラクトでトークン化する動きが加速しています。

RWA(リアルワールドアセット)と呼ばれるこの動向によって、これまで機関投資家しか扱えなかった証券や資産を、小口化して誰でも売買できるようにしようという試みが広がりつつあります。

法律面の調整や市場整備がまだ不十分な点はあるものの、新たな投資市場として可能性を秘めた分野です。

セキュリティ・監査体制の強化

DeFiなどで大規模なハッキング事件が増えたことから、スマートコントラクトの監査サービスやフォーマル検証(プログラムの正当性を数理的に証明する手法)が普及してきました。

2025年現在、主要なプロジェクトはリリース前にセキュリティ監査を受けるのが当たり前となり、逆に監査を受けていないプロジェクトは投資家やユーザーから敬遠される傾向も強まっています。

法規制の整備と大手企業の参入

欧州を中心に、暗号資産とスマートコントラクトを包括的に扱う法規制(MiCA規則など)が成立しつつあり、企業がビジネスに参入しやすい土台ができあがりつつあります。

日本でも金商法の改正により、セキュリティトークン(デジタル証券)を活用した資金調達が正式に認められ、大手企業がこぞってブロックチェーン活用の実証実験を行っています。こうした法制度の後押しにより、スマートコントラクトが「怪しいIT技術」から「社会インフラを支える技術」へとイメージを変えつつある段階です。

初心者が押さえておきたいポイントと今後のステップ

少額でも体験すると理解が深まる

「スマートコントラクト」と聞いただけでは抽象的で理解しづらいかもしれません。

最初は国内の仮想通貨取引所(ビットフライヤー、コインチェック、GMOコインなど)を使って少額のイーサリアムを購入し、実際にブロックチェーンアプリを触れてみると感覚がつかめます。

NFTを一つだけ買ってみたり、分散型取引所(DEX)で小規模な取引をしてみると、契約が自動で履行される体験をリアルに感じられるでしょう。

コミュニティに参加して学ぶ

技術の進展が早い分野なので、一人で独学を続けるのは大変です。SNSやオンラインサロン、勉強会などで同じ初心者や詳しいメンターと情報交換しながら進めるほうが、疑問点をすぐ解決できて効率的です。

当社でも仮想通貨の基礎知識やトレード戦略、最新の業界ニュースを共有し合えるコミュニティを運営しているので、興味があればぜひ活用してみてください。

リスク管理は怠らない

実際に資産を投じるとなると、ハッキングや価格変動リスクに注意する必要があります。

ウォレットの秘密鍵を安全に保管する、怪しいプロジェクトに大金を投じないなど、最低限のセキュリティ対策が不可欠です。スマートコントラクトが優れているからといって、必ずしも利益を得られるわけではない点も念頭に置いておくと安心です。

少しずつ理解を重ねる

焦らなくても、まずは「こういう仕組みがあるんだな」程度のざっくりとした認識で十分です。

体験と情報収集を繰り返すうちに徐々に用語が分かってきて、「こういう契約もスマートコントラクトで自動化できるんじゃないか」という発想が広がっていくはずです。ブロックチェーン領域はまだ急速に発展中のため、初めから100%完璧に理解する必要はありません。

まとめ

スマートコントラクトはブロックチェーン技術と組み合わせて、「あらかじめ定めた条件が満たされると自動的に契約が実行される」仕組みを構築する重要な要素です。

仲介者が不要になり、コスト削減やスピードアップが見込めるだけでなく、透明性や公正性も高まる利点があります。一方で、プログラムのバグや法整備の遅れなど、実用化の上では克服すべき課題も存在します。

2025年現在、イーサリアムやソラナなど多数のブロックチェーン上でスマートコントラクトが実装され、多様な分野で利用が進んでいます。

特に金融(DeFi)やNFTといった注目分野は拡大傾向にあり、リアル資産のトークン化や大手企業の参入が目立つようになりました。今後のアップデートや法規制の整備が進めば、社会インフラとして定着する可能性は十分にあります。

初心者の方は、国内取引所でまず口座を作り、少額から仮想通貨を購入してみると良いでしょう。

NFTを一つ手に入れたり、分散型取引所で小さく取引をしてみたりといった経験から、スマートコントラクトの世界がぐっと身近に感じられるはずです。

コミュニティやオンラインサロンに参加しながら知識を深めれば、「難しそう」と思っていた技術が「実は面白い」ものに変わっていくかもしれません。

今のうちに基本を押さえておけば、今後ますます拡大するブロックチェーンの時代に乗り遅れずに済むでしょう。

大きな可能性を秘めたスマートコントラクトの世界へ、ぜひ一歩を踏み出してみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コミュニティや取引所の利用が不安な方は、当社のオンラインサロンで丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。新しい技術が生み出す革新を、一緒に体験していきましょう。